Corrispondenza

Arrigo Boito a Giuseppe Verdi, 07/07/1889

Data

- Data

- [Milano], 7 luglio 1889

Luogo di destinazione

- Luogo di destinazione

- [Sant'Agata]

Tipologia

- Lettera

Descrizione fisica

- Un bifolio, quattro facciate scritte.

Ubicazione presso il soggetto conservatore

- Ubicazione

- I-PAas

Trascrizione

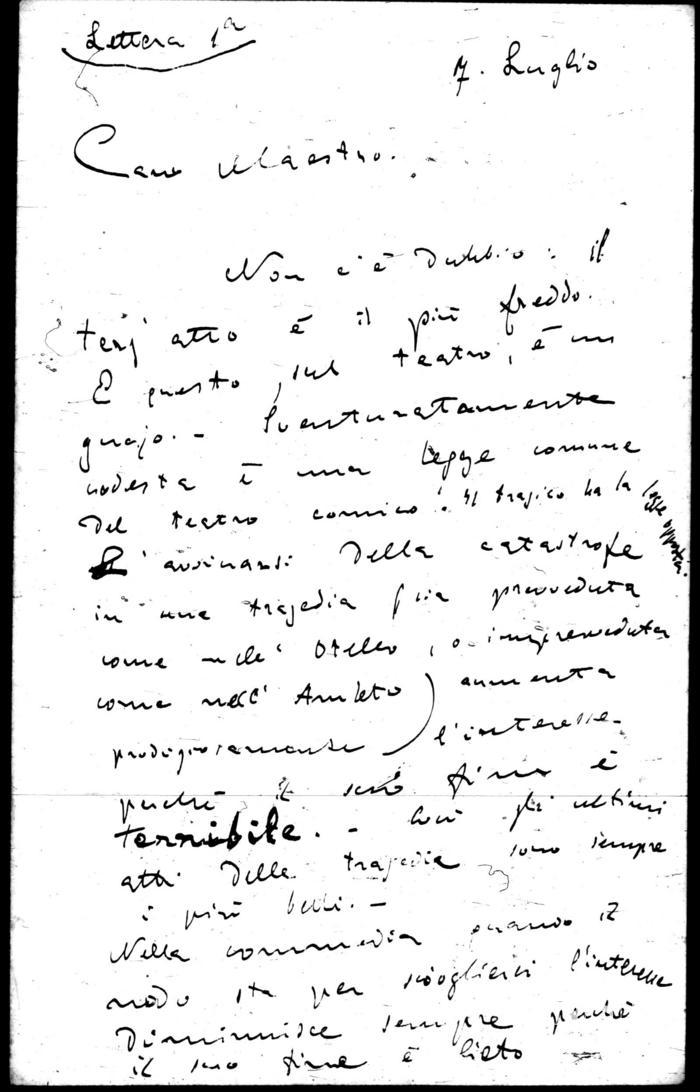

Lettera 1a

7.Luglio

Caro Maestro.

Non c'è dubbio: il terz'atto è il più freddo. E questo, sul teatro, e un guaio. - Sventuratamente codesta è una legge comune del teatro comico. Il tragico ha la legge opposta. L'avvicinarsi della catastrofe in una tragedia (sia prevveduta come nell'Otello, o imprevveduta come nell'Amleto) aumenta prodigiosamente l'interesse perché il suo fine è terribile. - Così gli ultimi atti delle tragedie sono sempre i più belli.

Nella commedia quando il nodo sta per sciogliersi l'interesse diminuisce sempre perché il suo fine è lieto

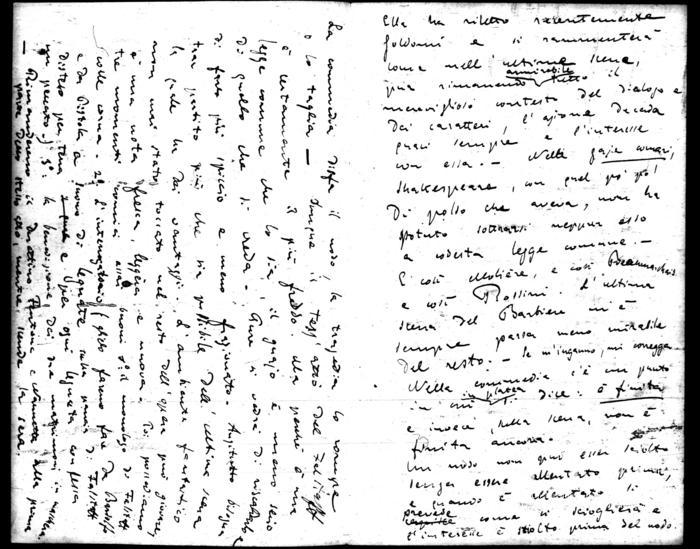

Ella ha riletto recentemente Goldoni e si rammenterà come nell'ultime scene, pur rimanendocapisceammirabile tutto il meraviglioso contesto del dialogo e dei caratteri, l'azione decada quasi sempre e l'interesse con essa. –

Nelle gaje comari, Shakespeare, con quel po' po' di polso che aveva, non ha potuto sottrarsi neppur esso a codesta legge comune. – E così Molière, e così Beaumarchais e così Rossini. L'ultima scena del Barbiere mi è sempre parsa meno mirabile del resto. – Se m'inganno, mi corregga. Nella commedia c'è un punto in cui in platea si dice: è finita e invece, sulla scena, non è finita ancora.

Un nodo non può esser sciolto senza essere allentato prima, e quando è allentato si prevede come si scioglierà e l'interesse è sciolto prima del nodo.

La commedia disfa il nodo, la tragedia lo rompe o lo taglia Dunque il terz'atto del Falstaff è certamente il più freddo. Ma perché è una legge comune che lo sia, il guajo è meno serio di quello che si creda. Pure si vedrà di riscaldarlo e di farlo più spiccio e meno frazionato. Anzitutto bisogna trar partito più che sia possibile dell'ultima scena la quale ha dei vantaggi. L'ambiente fantastico non mai stato toccato nel resto dell'opera può giovare, è una nota fresca, leggèra e nuova. Poi possediamo tre momenti comici assai buoni 1°: il monologo di Falstaff colle corna. 2°: L'interrogatorio (glielo faremo fare da Bardolfo e da Pistola a suono di legnate sulla pancia di Falstaff disteso per terra e per ogni legnata confessa un peccato.) 3°: la benedizione dei due matrimonj in maschera.

Rimanderemo il duettino Fentone e Nannetta alla prima parte dello stesso atto, mentre scende la sera.

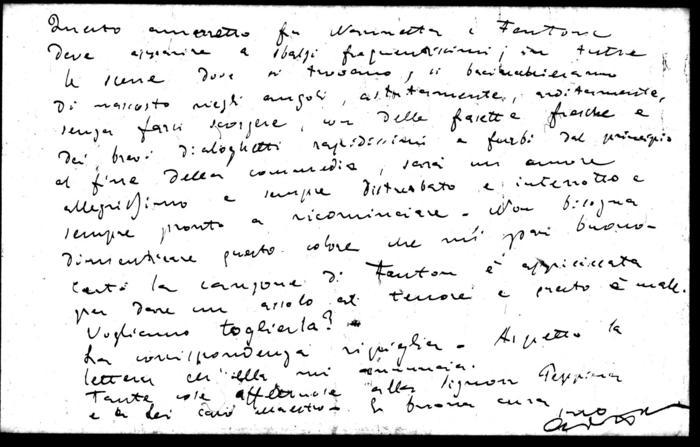

Questo amorretto fra Nannetta e Fentone deve apparire a sbalzi frequentissimi; in tutte le scene dove si trovano, si baciucchieranno di nascosto negli angoli, astutamente, arditamente, senza farsi scorgere, con delle frasette fresche e dei brevi dialoghetti rapidissimi e furbi dal principio al fine della commedia, sarà un amore allegrissimo e sempre disturbato e interrotto e sempre pronto a ricominciare – Non bisogna dimenticare questo colore che mi par buono – Certo la canzone di Fenton è appiciccata per dare un assolo al tenore e questo è male. Vogliamo toglierla?

La corrispondenza ripiglia – Aspetto la lettera ch'ella mi annuncia.

Tante cose affettuose alla Signora Peppina e a Lei caro Maestro – E buona cura suo

A. Boito

Note

- –

Posseduto Insv

Fotocopia (n. 116/52)

Bibliografia

Carteggio Verdi-Boito, a cura di Marcello Conati, Parma, Istituto nazionale di studi verdiani, 2015, n. 134, pp. 200-201

Media

Arrigo Boito a Giuseppe Verdi, 07/07/1889

1 / 3