Corrispondenza

Arrigo Boito a Giuseppe Verdi, [08/12/1880]

Data

- Data

- [Milano, 8 dicembre 1880]

Luogo di destinazione

- Luogo di destinazione

- [Genova]

Tipologia

- Lettera

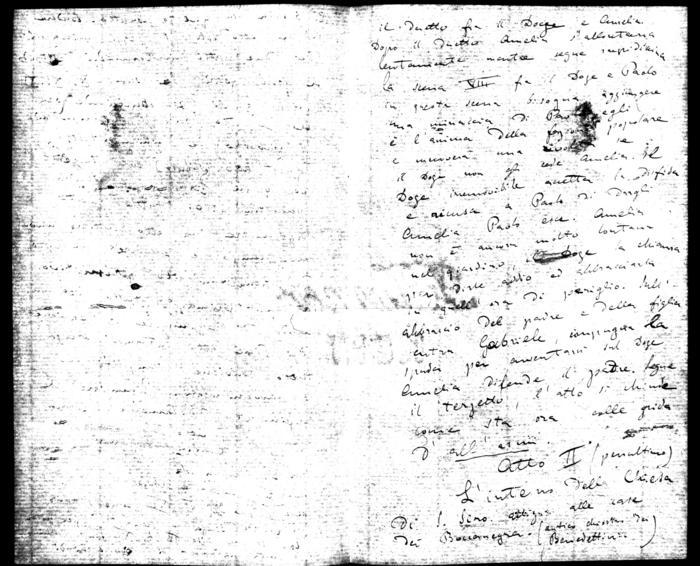

Descrizione fisica

- Otto bifolii, sedici facciate scritte (solo quelle di destra).

Ubicazione presso il soggetto conservatore

- Ubicazione

- I-PAas

Trascrizione

Mercoledì.

Caro Maestro. Da idea nasce idea e bastano due idee sole per generare il dubbio che è il nemico naturale dell’azione. Ecco perché mi rivolgo a Lei affinch’Ella mi ajuti ad escire da questa titubanza e mi indichi la via da seguire. Veramente la via era molto nettamente segnata nelle lettere ch’Ella scrisse a Giulio e sarebbe bastato ch’io mi fossi messo al lavoro senza chiedere altro, ma l’uomo non è sempre padrone del proprio cervello.

Ecco dunque come svilupperei la scena del Senato:

L’indicazione più esatta dal punto di vista storico sarebbe la seguente:

Sala del consiglio nel Palazzo degli Abati.

Il Doge. Il Podestà. I consiglieri nobili, I consiglieri popolari, I consoli del mare, i Conestabili.

Un usciere annuncia una donna la quale implora di parlare al Doge. Il Doge ordina che si dia ricetto a quella Donna ma la vedrà soltanto dopo che si sieno librati i destini della patria. Il Doge annuncia al Consiglio che Toris il Re di Tartaria invia un ambasciatore richiedente pace ai Genovesi. (Veda Annali della Republica di Genova del Giustiniani T.II.L.IV) Tutto il Consiglio ad una voce accorda la pace. Allora il Doge invoca che si cessi la guerra colla Republica di Venezia. Ripulse del consiglio, tumulto. Il Doge esclama: Coi barbari, cogli infedeli acconsentite alla pace e volete la guerra coi fratelli. E non vi bastano i vostri trionfi? e il sangue sparso sulle aque del Bosforo non ha ancora estinta la vostra ferocia? Voi avete portato il vostro vessillo vittorioso sulle onde del Tirreno, dell’Adriatico dell’Eusino, dell’Jonio dell’Egeo, e qui possiamo servirci dei più bei brani della lettera V del XIV Libro, epistolario di Petrarca. Specialmente là dove dice: bello è superare l’avversario alla prova del brando; bellissimo è vincerlo per magnanimità di cuore e dove parla così liricamente degli splendori della riviera (purché questa ultima digressione non prolunghi troppo la scena) ma è così bello là dove dice: ed ammirato il nocchiero alla novità dello spetta colo lasciavasi cadere il remo dalle mani e fermava per meraviglia la barca a mezzo il corso. Pure la perorazione del Doge deve terminar fieramente e interrotta quà e là da qualche grido della moltitudine; i popolari stanno per la pace i nobili per la guerra. Antagonismo assai vigoroso fra nobili e plebei. = Tumulto alla porta della sala è annunciato l’arresto d’un nobile il quale col ferro in pugno voleva penetrar nel consiglio. Nobili e popolari, veementemente, vogliono che questo nobile s’avvanzi. Entra Gabriello Adorno il quale accusa il Doge d’aver fatto rapire Amelia Grimaldi. Sorpresa e sdegno dei nobili; il Doge rimane come fulminato e ordina che si faccia comparire la donna che poco prima chiedeva ajuto e asilo nel palazzo. La donna è introdotta. È Amelia che si getta ai piedi del Doge e che annuncia d’essersi sal vata. Qui troverebbero posto alcuni versipercoi quali il Doge ringrazia il cielo per aver salvata Amelia e l’atto terminerebbe come nell’opera già esistente.

Passiamo all’esposizione dell’altra idea:

È basata su questo concetto: fondere in un’atto solo i pezzi principali dei due atti intermedii, saltando a piè pari le scene X. XI. XII. colle quali si conchiude ora il II° atto (ossia il 1°, computando il prologo) e finire tutto quest’atto (rifuso) col terzetto col quale termina l’attuale penultim’atto. Fatto questo, aggiungere un’atto intiero, nuovo, non lungo e collocarlo al posto del penultim’atto primitivo.

Parliamo prima di tutto del modo di raggiungere la fusione dei due atti intermedj. Anzi tutto conviene semplificare gli avvenimenti. Rinunziare al rapimento d’Amelia. Vediamo.

Atto I°.

Giardino de’ Grimaldi.

Scena IIa Amelia sola Scena IIIa. Amelia e Gabriele

Scena IIIa, IV,IIIVI, VII come stanno si farebbe senza la scena va per poter far seguire alla IV la VI senza interruzione e senza mutamento di luogo e quindi il duetto fra il Doge e Amelia. Dopo il duetto Amelia s’allontana lentamente mentre segue rapidissima la scena VIII fra il Doge e Paolo in questa scena bisogna aggiungere una minaccia di Paolo, egli è l’anima della fazione popolare e muoverà una rivolta se il Doge non gli cede Amelia. Il Doge irremovibile accetta la disfida e ricusa a Paolo di dargli Amelia. Paolo esce. Amelia non è ancora molto lontana nel giardino, il Doge la chiama per dirle addio ed abbracciarla in quell’ora di periglio. Sull’abbraccio del padre e della figlia entra Gabriele, impugna la spada per avventarsi sul Doge Amelia difende il padre. Segue il terzetto, l’atto si chiude come sta ora colle grida d’all’armi.

Atto II° (penultimo)

L’interno della Chiesa di S. Siro. attigua alle case

dei Boccanegra. (antico chiostro dei Benedettini.)

La chiesa è piena d’armati, sulle loggie i balestrieri, dal rosone centrale della facciata si sta caricando una catapulta Al di fuori grida e tu multo d’assalitori, trombe, nell’interno dall’altare un sacerdote benedice iAmelia è prostrata davanti una Vergine e pregacombattenti, Gabriele è sulla loggia centrale accanto alla catapulta in osservazione, Boccanegra dà dei comandi, entrano degli esploratori; i Fieschi i D’Oria i Grimaldi si sono uniti a quella parte dei faziosi popolari che assaltano la Chiesa. Al Boccanegra sono rimasti fedeli i consoli del mare con tutto l’esercito di marina e i balestrieri e la maggior parte del popolo. Ad ogni tratto Gabriele chiede se si deve lanciare la catapulta (gli antichi genovesi chiamavano le catapulte trabocchi) ma il Doge s’oppone. Intanto sono colpite fragorosamente le porte della chiesa la grossa campana suona a stormo. Arriva un annuncio d’un esploratore che racconta come gli assalitori sieno accerchiati da una forte schiera di balestrieri sbucati da una casa dei Boccanegra (gli esploratori entrano ed escono da una porta che comunica alla casa di Simone.) La porta della chiesa minaccia ruina, Boccanegra con un gruppo di balestrieri si mette di fronte alla porta, la porta crolla, entra Fiesco a capo d’un turbine di nobili e popolani e ferisce alla braccio mano il Boccanegra, ma d’un tratto vedendo la chiesa tutta piena d’armati pronti ad irrompere gli assalitori s’arrestano intimoriti. Boccanegra, ferito, mostra a Fiesco la catapulta minacciosa sulla testa degli assalitori e giura che non la scaglierà e che nessuna offesa verrà fatta ai rivoltosi se questi in quel sacro asilo ove sono promettono solennemente la pace Momento di silenzio. In tanto Paolo che è il capo della rivolta chiede sommessamente a Pietro che è fra i sostenitori di Boccanegra (per tradirlo) se non vi sia più speranza pei rivoltosi Pietro risponde che sono accerchiati dai balestrieri e che Boccanegra li ha colti nei suoi lacci. Allora Paolo strappa la fascia della sua spada e dopo aver messo su quella fascia alcune goccie d’un ampolla di veleno che estrae dal suo giustacuore getta la spada ai piedi di Boccanegra e inginocchiandosi davanti ad esso gli chiede di fasciargli la ferita della mano sanguinosa. Allora tutti gli assalitori mettono le loro armi nelle guaìne. Boccanegra si lascia bendare la mano e dice a Paolo d’alzarsi e gli perdona. Intanto giunge Amelia dalla porta da dove escirono gli esploratori. Gabriele è sceso dalla loggia. Boccanegra solennemente fa giurar la pace e dà le formule del giura mento e vuole che questa pace fra nobili e plebei sia consacrata dalle nozze dell’Adorno con Amelia sua figlia. – Giuramento che avrà le proporzioni volute da un ampio e forte pezzo musicale. Così finirebbe l’atto. – Vediamo ora i vantaggi di questo secondo progetto: Assistere all’avvelenamento del Doge e perciò assistere ad un fatto che lega colla catastrofe finale e quindi la rende più evidente, più tragica. Secondo vantaggio: rappresentare un fatto (registrato negli annali del Giustiniani Libro IV anno 1356) che diffonde un poco di colore storico e locale sul dramma. (Quelle chiese d’un tratto trasformate in trinciere in fortezze si riscontrano nella storia genovese.) Mostrare al publico il Boccanegra mentre compie un grande atto di forza e di magnanimità e colpito dal tradimento di Paolo appunto mentre compie una azione generosa e grande. Altro vantaggio: far derivare le nozze logicamente dal fatto che le precede.

Ma il tenore non avrà una scena ove far mostra della sua virtuosità?. Questa scena potrebbe aver luogo in principio dell’ultim’atto.

__________________________

Ecco. Le ho detto tutto ciò che m’è passato per la mente in questi giorni mentre mi tuffavo nella lettura delle storie Genovesi. Indovino le critiche ch’Ella farà così alla prima come alla seconda idea.

La scena del Senato può parer fredda a meno che il concetto patriottico e politico che la anima sia reso con tale calore di forma da renderlo drammatico, ma allora se questo concetto arriva a toccare l’emozione del dramma e a interessare l’uditorio un’altro inciampo ci attende, l’arrivo di Gabriele (e poi d’Amelia) viene a interrompere questo concetto prima del suo esaurimento e la quistione di Venezia che ci ha tanto impressionati in sul principio non trova il suo scioglimento per causa del nuovo incidente.

E allora sarà questo incidente nuovo che ci scapiterà e la fine dell’atto con esso. La critica del secondo progetto non è molto recondita, quella guerra in chiesa può parer forse abbastanza nuova ma l’effetto teatrale può parere assai problematico. Abbiamo già un’azione cupa per sé stessa e l’atto che si aggiungerebbe non ne correggerebbe la tinta generale. Quella chiesa armata non è certo né serena, né gaja. Il nostro compito, Maestro mio, è arduo. Il dramma che ci occupa è storto, pare un tavolo che tentenna, non si sa da che gamba, e, per quanto ci si provi a rincalzarlo, tentenna sempre. Non trovo in questo dramma nessun carattere di quelli che ci fanno esclamare: è scolpito!. Nessun fatto che sia realmente fatale cioè indispensabile e potente, generato dalla ineluttabilità tragica. Faccio una eccezione pel prologo, quello è veramente bello e nella sua cupa interezza è forte, solido tenebroso come un pezzo di basalte. Ma il prologo (sempre parlando della tragedia, da molti e molti anni non ho più avuto occasione di riudire la musica del Boccanegra) il prologo è la gamba diritta del tavolo la sola che poggi solidamente, le altre tre, ella lo sa meglio di me, zoppicano tutte. V’è molto intrigo e non molto costrutto. Tutto in quel dramma è superficiale, tutti quei fatti sembrano ideati lì per lì, al momento, per occupare la scena materialmente, non hanno radici profonde né vigorosi legami, non sono il risultato di caratteri, sono apparenze di fatti. Per correggere un simile dramma bisogna mutarlo.

S’Ella, Maestro mio, potesse leggere nel mio pensiero (e perché usar reticenze o mentire?) vi leggerebbe una grande ripugnanza a ripigliar questo dramma per rappresentarlo, questo dramma esente così di virtù profonde come di pregi leggieri, questo dramma, (a parte il prologo) mancante di po tenza tragica come di teatralità.

Pure io metto il mio desiderio nel suo ed ora che le ho aperto l’animo mio, le dichiaro che farò ciò ch’ella crede di dover fare visto che il supremo arbitro in una tale quistione è Lei, non Io.

Attendo dunque la sua decisione per fare o il Senato o la Chiesa di S. Siro o per far nulla di tutto ciò.

______________

______________

Lei non sente il nesso d’assieme del 3° atto dell’Otello, per verità non lo sento neppur io, ne faremo senza, tanto meglio, l’importante è che la fine dell’atto ci sembri felicemente raggiunta. Avrò in quella fine qualche verso da mutare.

______________

______________

Non voglio terminare questo fascicolo senza dirle il riconoscente affet to ch’Ella ha destato nell’animo mio per una certa frase detta da Lei l’inverno scorso a Parigi al Barone Blaze de Bury, frase che mi onora altamente, e che lessi con emozione in una delle ultime rassegne musicali della Revue des deux mondes. Ho tenuti in freno questi ringraziamenti per più d’un mese, per non tediarla, ma ora che mi si è offerto il modo di scriverle, li lascio andare a briglia sciolta verso di Lei.

Tanti e tanti saluti alla sua Signora.

suo affmo

A. Boito

Note

- –

Posseduto Insv

Fotocopia (n. 117/65)

Bibliografia

Carteggio Verdi-Boito, a cura di Marcello Conati, Parma, Istituto nazionale di studi verdiani, 2015, n. 9, pp. 14-19.

Media

Arrigo Boito a Giuseppe Verdi, [08/12/1880]

1 / 16